戯言ブログ

戯言ブログ 近かろうが動かなければたどり着けない。

本日のテーマは、

『近かろうが動かなければたどり着けない。』

です。

荀子の言葉に、

道は近しといえども行かざれば至らず。

事は小さなりといえども、為さざれば成らず。

というものがある。

意訳すると、たとえ近そうな目標でもまずは動か...

戯言ブログ

戯言ブログ  戯言ブログ

戯言ブログ  戯言ブログ

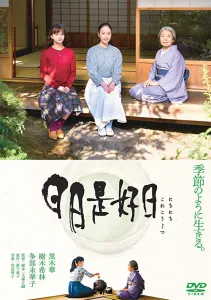

戯言ブログ  おすすめ映画

おすすめ映画  おすすめ映画

おすすめ映画  戯言ブログ

戯言ブログ  戯言ブログ

戯言ブログ  戯言ブログ

戯言ブログ  戯言ブログ

戯言ブログ  おすすめ映画

おすすめ映画  戯言ブログ

戯言ブログ  戯言ブログ

戯言ブログ  戯言ブログ

戯言ブログ  おすすめ映画

おすすめ映画  おすすめ映画

おすすめ映画